“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”唐代诗人杜牧的《清明》似乎给清明节绘了一笔伤感的基调。提起清明节,很多人首先想到的是扫墓祭祖,缅怀故人。

其实在古代,清明节除了有祭奠逝者的悲伤,还有万众踏青、郊游、戴柳、斗鸡 等多种活动。那么,你可知道清明节是怎么来的?古人在清明节可有假期?他们是怎么过的? 一图了解↓

放眼古今,尽管清明的含义不断变化和丰富,但清明作为一个文化符号,却早已根植进了中国人的内心。无论是孩童老人,还是乡人游子,每当清明时节,少不了的,永远是对先贤或英烈,无尽的缅怀和思念。

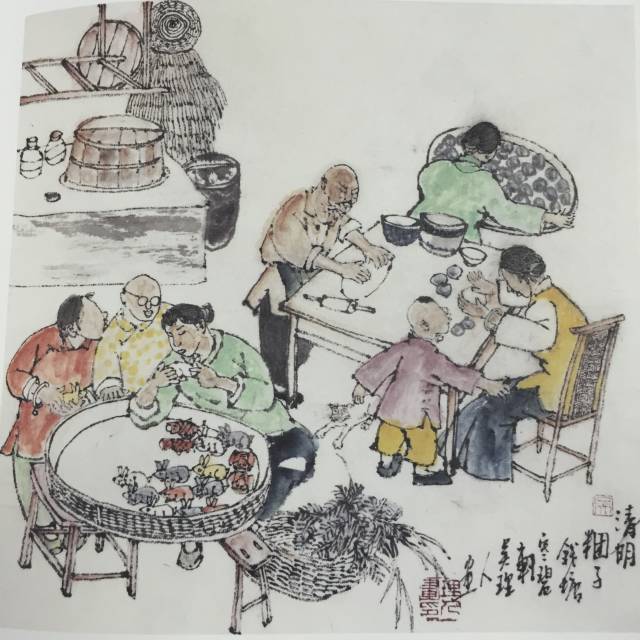

吃清明团子有讲究

清明节吃清明团子是南方人的习俗,杭州人越发喜欢。不过老底子都是自家自己做。做团子野菜叫“艾”,滴滴绿,不用种,不用养,荒郊野外,没人的地方,到处生长,尤其是坟角落头,哇!密密麻麻,多得来,人走都走不进去。做的时候,把艾叶摘来,过水,挤干,切碎,与面粉搅拌,就可以做团子。自家做的团子里有艾叶的,吃起来有股特别的清香。

清明团子虽好吃,但每年清明前后总有人因为肠胃不适去医院就诊。桐庐县中医院儿科医生建议:由于团子主要原料是糯米,糯米是一种不容易消化的食材,易产生饱腹感,如果吃太多,容易导致胃动力减弱,老年人和小孩、胰腺炎和胃炎患者、有胆囊炎、胆结石的患者 要少吃,最好不吃。因其糖分含量高,糖尿病患者 也不建议食用。

大家在吃的时候,要先加热,勿混肥肉,可以配合竹笋、马兰头、山楂等促进消化的食物一起食用。

清明养生需注意

清明前后,气温仍然变化较大,不要骤减衣衫。春捂遵循815原则:日夜温差大于8℃时是该捂的信号。气温高于15℃就不用捂了。此时,衣着宜上薄下厚,保持腰腹下肢的温暖,防止感冒及心脑血管疾病的发生或复发。

宜晚睡早起,多按揉行间穴,该穴位位于大脚趾与二脚趾的趾缝处,可助散火祛邪。清明养生宜动不宜静,不可闭门不出,更不可坐卧太久。

清明赏花踏青时,也要注意预防花粉过敏。过敏体质的人外出时尽量戴口罩,必要时带上防止过敏的药物。同时要保持室内干净、干燥,做好通风,按时清洗、晾晒被单。